Ich überwache regelmäßig drei Zentralbanken, die jeweils fast einen völlig unterschiedlichen Ansatz zur Geldpolitik verfolgen. Am Donnerstag senkte die Bank of England den Leitzins wegen Bedenken über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig zeigt die britische Wirtschaft schon seit geraumer Zeit sehr niedrige Wachstumsraten, so dass es schwer zu sagen ist, dass dieses Problem plötzlich mit Trumps Zöllen aufgetaucht ist. Die BoE hat auch das letzte Jahr damit verbracht, sich über die hohe Inflation Sorgen zu machen, und Andrew Bailey erwartete für das zweite Halbjahr 2024 und das erste Halbjahr 2025 schlechtere Ergebnisse. Dennoch resultierte aus der Mai-Sitzung eine zweite Zinssenkung in diesem Jahr.

Das bedeutet, die BoE versucht, Inflation einzudämmen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Im Gegensatz dazu kümmert sich die Federal Reserve nur um die Inflation und sieht keine große Bedrohung durch wirtschaftliche Schwäche. Die Europäische Zentralbank hingegen hat aufgehört, auf die Inflation zu achten, und unternimmt alles Mögliche, um die Wirtschaft der Eurozone anzukurbeln.

Was bedeutet das alles?

Die EZB wird wahrscheinlich ihre Geldpolitik weiter lockern - vielleicht sogar die Zinssätze unter die "Neutralmarke" drücken. Die Bank of England wird das Bedürfnis, die Inflation zu kontrollieren, mit dem Bedürfnis, die Wirtschaft anzukurbeln, ausbalancieren müssen. Die Fed wird die Zinssätze nur dann erneut senken, wenn die Wirtschaft in eine Rezession abzurutschen beginnt und der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung zeigt. Zu jeder anderen Zeit wäre eine solch feste Haltung der Fed ein großer Rückenwind für den Dollar. Aber jetzt nicht.

Aber Trump kann nicht ewig die Zölle erhöhen. Wenn der Markt erkennt, dass diese Eskalationsphase vorbei ist, könnte er sich schnell an alle zugrundeliegenden Faktoren erinnern, die den US-Dollar bisher - und immer noch - unterstützen. In der aktuellen Situation erscheint der Dollar paradoxerweise langfristig nicht hoffnungslos, aber kurzfristig schwach. Ich glaube, dass die Nachfrage nach der US-Währung langsam wieder anziehen wird, sobald der Markt versteht, dass keine neue Eskalation im Handelskrieg bevorsteht. Auch nach einem Anstieg von 14 Cent sieht der Euro immer noch schwach aus - immerhin liegt der EZB-Satz jetzt nur noch bei der Hälfte des Fed-Satzes. Das Pfund liegt irgendwo dazwischen.

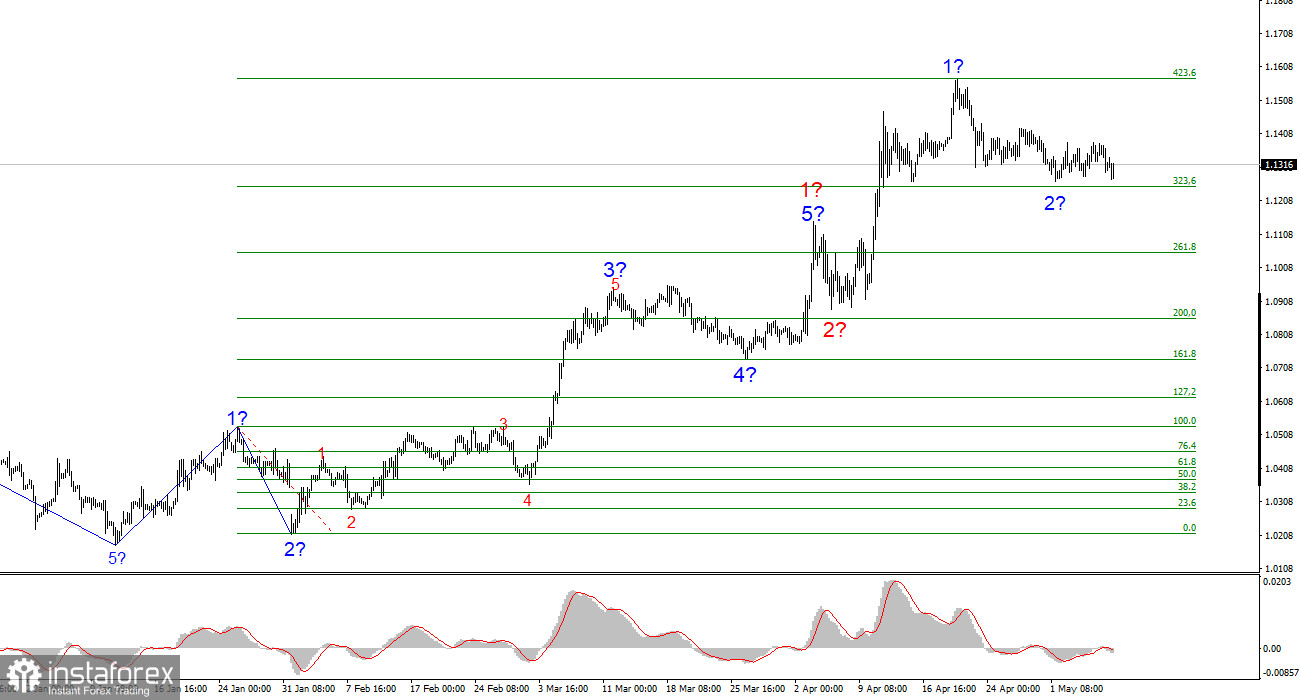

Wellenmuster für EUR/USD:

Aufgrund meiner Analyse setzt das EUR/USD-Paar den Aufbau eines bullischen Trendsegments fort. Das Wellenmuster wird kurzfristig vollständig von der Haltung und den Maßnahmen des US-Präsidenten abhängen. Dies muss immer berücksichtigt werden. Die Welle 3 des bullischen Trendsegments wird gebildet und ihre Ziele könnten sich bis in den Bereich von 1,25 erstrecken. Ob diese Ebene erreicht wird, hängt vollständig von Trumps Politik ab. Auf dieser Stufe dürfte Welle 2 in 3 nahezu abgeschlossen sein. Daher ziehe ich Long-Positionen mit Zielen über 1,1572 in Betracht, was der 423,6% Fibonacci-Extension entspricht.

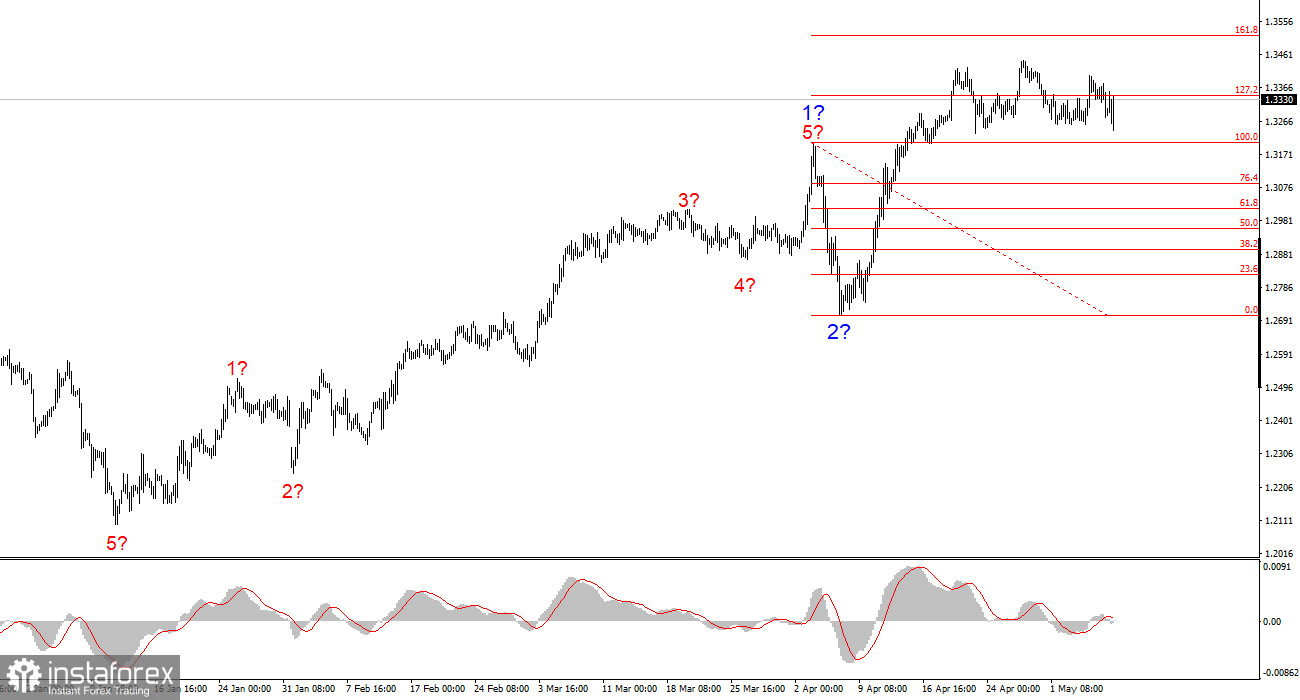

Wellenmuster für GBP/USD:

Das Wellenmuster von GBP/USD hat sich verändert. Wir betrachten nun ein bullisches Impulswellensegment. Leider könnten die Märkte unter Trump viele Schocks und Umkehrungen erleben, die sich nicht an die Wellenstruktur oder irgendeine technische Analyse halten. Die Bildung der Aufwärtswelle 3 setzt sich fort, mit unmittelbaren Zielen bei 1,3541 und 1,3714. Zugegeben, es wäre ideal, eine Korrekturwelle 2 in 3 zu sehen - aber es scheint, als könne sich der Dollar diesen Luxus nicht mehr leisten.

Schlüsselprinzipien meiner Analyse:

- Wellenstrukturen müssen einfach und klar sein. Komplexe sind schwer zu handeln und ändern sich oft im Verlauf.

- Wenn Sie unsicher sind, was auf dem Markt geschieht, ist es besser, abseits zu bleiben.

- Es gibt nie 100%ige Sicherheit über die Marktrichtung. Vergessen Sie nicht, Stop-Loss-Orders zu verwenden.

- Die Wellenanalyse kann und sollte mit anderen Formen der Analyse und Handelsstrategien kombiniert werden.